弁護士知財ネットでは、知的財産に関するQ&Aを公開しています。今回も特許法に関するよくある質問と回答をお届けします。

今回は、前回に引き続いて特許が認められるための要件に関する質問と、様々な手続に関する質問にお答えします。

- Q21 先願(特許法第39条1項)とは何ですか。

- Q22 拡大先願とは何ですか。

- Q23 特許出願後の手続の流れを教えてください。

- Q24 拒絶査定がなされた場合、その判断を争うことはできないのでしょうか。

- Q25 拒絶査定不服審判でも拒絶査定が維持されると、もうお手上げですか?

- Q26 他社の特許出願が公開されたのですが、こんな技術は従来から広く行われてきたもので、全く同じ発明が記載された過去の文献も多数存在します。そのため、当然拒絶されると考ているのですが、放置しておいていいのでしょうか。

- Q27 情報提供したにもかかわらず、特許査定がなされてしまいました。このままでは当社の事業に影響があります。何か争う方法はあるでしょうか。

- Q28 特許異議の申立てについて詳しく教えてください。

- Q29 特許無効審判について詳しく教えてください。

- Q30 特許の訂正について教えてください。

A21 特許法では、同一の発明について異なった日に2つ以上の特許出願があった場合、最も先に行われた出願のみが特許を受けることができるとされています(特許法第39条1項)。この、最先の出願に対して特許を認めるという考え方を「先願主義」といいます。先願主義と別の考え方として、「先発明主義」があります。これは、出願の順番ではなく、最初に発明をした者に特許を認めるという考え方です。日本では先願主義が採用されていますので、日本で特許を取得するためには発明完成後速やかに出願を行うことが望ましいといえます。

具体的には、AさんとBさんが、それぞれ全く同じ発明である発明αを完成させ、特許出願したとします。日本における先願主義のもとでは、AさんとBさんのどちらが先に発明をしたかではなく、どちらが先に出願をしたかにより特許の付与が決定されます。そのため、BさんがAさんよりも先に出願すると、発明をしたのはAさんが先であったとしてもAさんは特許を取得することはできません。

A22 特許法39条の先願後願関係(Q21)は、あくまで特許請求の範囲の記載をベースに決定されます。そのため、出願Aの特許請求の範囲には記載されておらず、発明の詳細な説明の項にだけ記載されている発明は、後の出願Bとの関係で「先願」にはなりません。

但し、特許請求の範囲に記載はないけれども明細書の発明の詳細な説明の項や図面等に記載された発明は、後に出願公開がされると、公知が擬制され、後願出願を排除する事由となりえます。

一般にこれを「拡大先願」と呼んでおり、その要件等は、特許法第29条の2に規定されています。

なお、拡大先願は、先願の出願公開前に出願された後願を排斥する制度であり、先願の出願公開後の後願については、そもそも発明が公知となっていますので、同一の発明については特許法29条1項により排斥されることとなります。

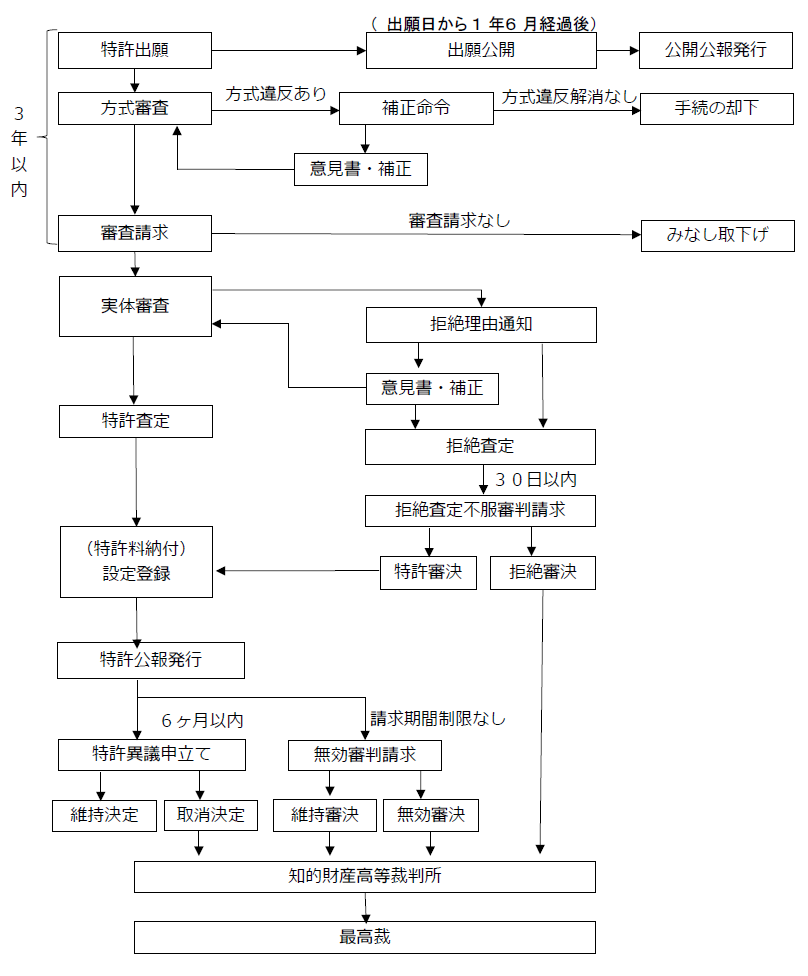

A23 特許出願手続は、主に、①出願、②公開、③審査、④登録に区分することができます。

①出願

特許を受ける場合、まず一定の事項を記載した願書を特許庁長官に提出します(特許法第36条)。願書には、明細書、特許請求の範囲、図面及び要約書を添付します。

②公開

特許庁長官は、出願から1年6月を経過したときは、その特許出願について出願公開をしなければなりません(特許法第64条1項)。なお、早期に公開することを望む場合、出願人は、出願公開の請求をすることもできます(特許法第64条の2)。

③審査

特許出願があったときは、何人もその日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができます(特許法第48条の3)。出願審査の請求があった場合、審査官が審査を行い、拒絶理由が見つからない場合には特許をすべき旨の査定(特許査定)がなされます(特許法第51条)。他方、審査官が拒絶理由(特許法台49条各号)を発見した場合、審査官は出願人に拒絶理由を通知し、意見書を提出する機会を与えます(特許法第50条)。通常、このままでは拒絶されてしまいますので、出願人は、意見書の提出とともに、特許請求の範囲、明細書、図面の補正を行い(特許法第17条の2)、拒絶理由の解消に努めます。それでも拒絶理由が解消されていないと審査官が判断した場合、審査官は、拒絶査定を行います(特許法第49条)。

④登録

特許査定がなされても、まだ特許権は成立していません。特許権を取得するためには、特許権の設定の登録が行なわれる必要があります(特許法第66条1項)。特許権の設定の登録を受けるためには、3年目までの特許料をまとめて支払う必要があります(特許法第66条2項)。

A24? 拒絶査定に不服がある場合、3ヶ月以内に拒絶査定不服審判を請求することができます(特許法第121条)。これは特許庁が行う手続ですが、審査官ではなく、審判官が主体となって行われます。拒絶査定不服審判においては、その特許出願について特許査定をすべきかどうかが審理の対象となります。そのため、拒絶理由を発見できないと判断した場合、審判官は、特許をすべき旨の審決を行うことができますし(特許法第159条3項)、拒絶査定の理由以外の拒絶理由を根拠として拒絶査定を維持することもできます(特許法第159条2項)。

A25 拒絶査定不服審判の拒絶審決に不服がある場合、30日以内に審決取消訴訟を提起することができます(特許法第178条)。この審決取消訴訟というのは、訴訟の一種で、知的財産高等裁判所で行われます。審決取消訴訟で審決が取り消されると、再び特許庁の審判手続に戻りますが、裁判所の判断は特許庁を拘束します(行政事件訴訟法第33条1項)。そのため、特許庁は、判決に反する審決を行うことはできません。なお、審決取消訴訟で審決が維持された場合、さらに最高裁判所に上告/上告受理申立を行うこともできます。

Q26 他社の特許出願が公開されたのですが、こんな技術は従来から広く行われてきたもので、全く同じ発明が記載された過去の文献も多数存在します。そのため、当然拒絶されると考えているのですが、放置しておいていいのでしょうか。

A26 このような場合、情報提供(特許法施行規則第13条の2)によって特許庁に拒絶理由についての情報を提供することができます。情報提供は、匿名で行うことも可能です。もっとも、情報提供は特許庁に情報を提供するというだけの手続ですので、提供された情報をもとにどのような判断を行うかは特許庁次第です。

A27 特許査定がなされた後であれば、特許異議又は特許無効審判によって特許の有効性を争うことができます。

これらはいずれも特許庁における手続ですが、異議理由と無効理由、手続を利用できる時期、審理の方式、不服申立の有無等、様々な違いがあります。そのため、いずれの手続を利用すべきか適宜判断する必要があります。

A28 特許異議は、特許公報発行後6カ月以内であれば、誰もが申し立てることができます(特許法第113条)。特許法第113条各号に記載された事由のみ異議理由とすることができます。特許異議の申立ては書面審理とされており(特許法第118条1項)、職権による審理も認められています(特許法第120条の2)。特許異議手続では、特許を取り消すべきか維持すべきかの決定がなされます。特許を取り消すべき旨の決定がなされた場合、特許権者は、決定後30日以内に知的財産高等裁判所に決定取消訴訟を提起することができます(特許法第178条)。他方、特許を維持すべき旨の決定がなされた場合、申立人は不服を申し立てることができません(特許法第114条5項)。

A29 特許無効審判は、利害関係人であれば、いつでも請求することができます(特許法第123条1項、2項)。特許法第123条1項各号に記載された事由のみ無効理由とすることができます。特許無効審判では、無効審決か維持審決がなされます。これらの審決に対して不服がある者は、30日以内に、知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起することができます(特許法第178条)。

特許異議の申立てと特許無効審判の違いについては、次の表もご参照ください。

| 特許異議制度 | 無効審判制度 | |

| 手続 | 査定系手続(原則として、特許庁と特許権者との間で進められる) | 当事者系手続(請求人と特許権者との間で進められる) |

| 申立人・請求人適格 | 何人も | 利害関係人のみ |

| 申立て・請求の期間制限 | 特許公報発行の日から6ヶ月以内 | 設定登録後いつでも |

| 異議理由、無効理由 | 公益的事由のみ(新規性、進歩性、明細書の記載不備等。特許113条各号) | 公益的事由のみのならず、権利帰属に関する事由も含む(冒認出願、共同出願違反。特許123条各号) |

| 審理方式 | 書面審理 | 原則口頭審理 |

| 不服申立て | 取消決定に対し、特許権者は、知財高裁に取消訴訟を提起可能。 | 請求人及び特許権者の双方とも、相手方を被告として、知財高裁に取消訴訟を提起可能。 |

A30 ?特許無効の主張に対する有効な対抗手段の一つとして、訂正審判及び訂正請求の制度があり、特許権成立後も、特許権者は、この訂正審判等によって明細書等の訂正を求めることができます。例えば、特許に係る発明が公知技術をも含む形となってしまっていた場合に、特許請求の範囲の記載等を訂正し、発明の範囲を減縮することで公知技術を除外し、特許の無効理由を解消することができます。

訂正審判は、無効審判が係属していない場合に自発的に行う防御手段であり、訂正請求は、無効審判が請求された場合の対抗手段(無効審判係属中に訂正審判は請求できません。)となります。

いずれも、①特許請求の範囲の減縮、②誤記または誤訳の訂正、③明りょうでない記載の釈明、④請求項引用の記載方法の修正を目的とする限り認められます(特許法126条第1項、134条の2第1項)。また、訂正においては、明細書に記載のない新規事項を追加することが禁止され(特許法126条第5項、134条の2第9項)、特許請求の範囲を実質上拡張・変更することも認められません(特許法126条第6項、134条の2第9項)。

訂正審判及び訂正請求について、要件効果等に大きな違いはありませんが、訂正請求については、いわゆるキャッチボール現象を回避するため、平成23年改正により、請求できる時期が大きく制限されました(特許法134条の2第1項)。

※今回ご説明した手続の流れについて簡単に図で整理しましたので、ご参照ください。